“溯古言今”盐湖文物系列解读——运城之盐,司署之基

“溯古言今”盐湖文物系列解读——运城之盐,司署之基

河东道台衙门位于盐湖区西城街道办事处府西街,原为盐运使司署,元末与运城同建。坐北朝南,古朴庄重,规制雄伟,在明清时期均有修缮扩建,其职能也随建筑规模的扩大日益扩展,从专管盐务发展成为功能完备的政府机构。2004年河东道台衙门被运城市人民政府公布为第一批市级文物保护单位。

清代时,其规模宏大,功能完善,作为一个集行政、卫戍、缉私、征集为一体的办事机构,兼具军事与监察大权。但由于战争及地质灾害的影响,原有大部分建筑早已被毁,现仅存谯楼和大堂。

谯楼为清代建筑,梁记记载,建于清道光丙申年(1836),坐北朝南,城楼置式。砖砌拱券基座,基座东西长19.21米,南北宽11.86米,台基高4米,占地面积227.83平方米。上建楼阁一座,建筑结构为抬梁式,面阔五间,进深四椽,屋顶为重檐歇山顶,等级较高,建筑高大,气势雄伟。清代典型五檩式构架,四周设廊。

前后檐有檐椽,椽口配置滴水勾头瓦当,正脊两端有鸱尾,以求吉祥、防范火灾;四条垂脊,两两相构,成人字形,在其与山墙交接处安置有木质博风板及暗红色悬鱼,其下有三角形砖雕封闭山花作装饰,垂脊末端有垂兽,起防止垂脊上瓦片滑落、加固屋顶相交位置的结合部的作用;戗脊末端有戗兽,转角处有套兽,以保护仔角梁顶端不受雨水侵蚀与美化檐角,上檐下施三踩单昂斗拱七攒,彰显官式威严。

大堂距谯楼约70米,东西长15米,南北宽11米,占地面积165平方米,面宽五间,进深六椽,屋顶样式为单檐悬山顶,前檐柱头均施一大斗,正脊为琉璃瓦,两端有琉璃鸱尾,风格相对简练。在民国时经过修缮,现代装饰天花,看不到梁记,具有民国时期的建筑特色。

河东道台衙门的形成历经元、明、清三朝兴建。

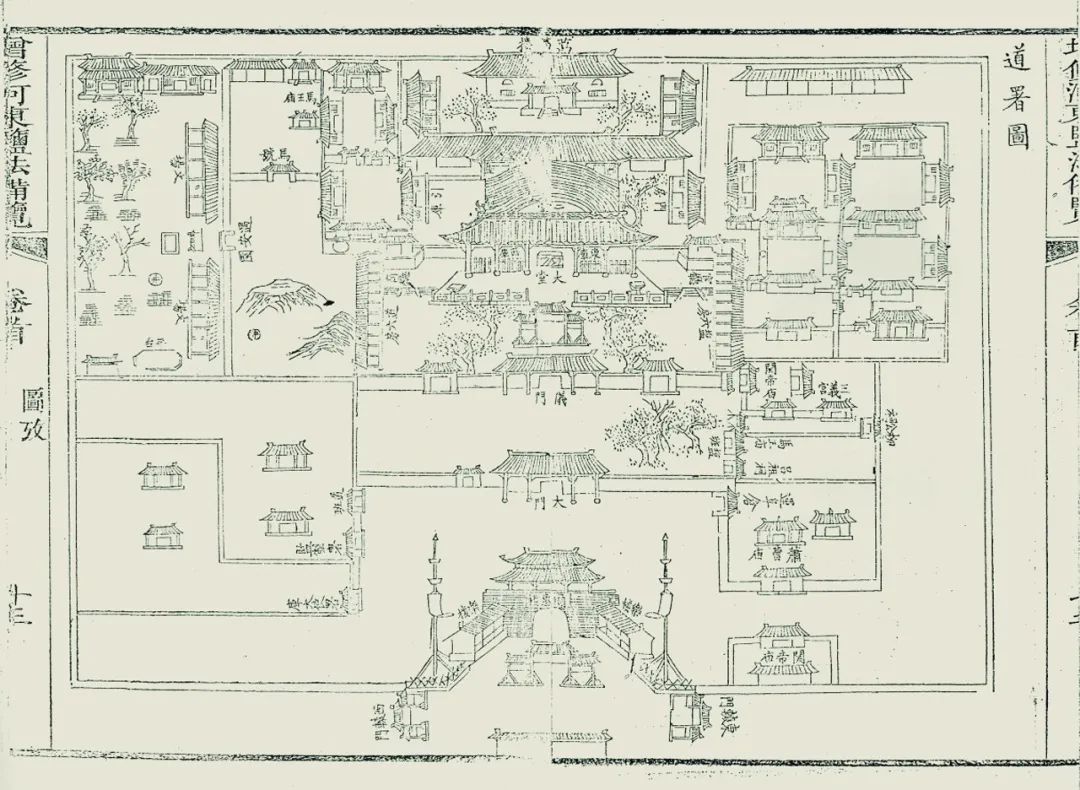

元朝始设盐运使司署(河东道台衙门前身),作为朝廷设立的盐务管理机构,明代相沿。根据《河东盐法备览》记载,盐运使司署为公廨式建筑,为当时主管河东食盐产运销官员的办公场所。在清朝运使高梦说与运使沈业富先后对其进行扩建,由南至北依次为通惠楼(又称谯楼)、大门、仪门、大堂(经国堂)、和衷堂、万笏楼。通惠楼往北依次有库大使署、监察署、道班,东有运阜仓,大堂左右有道六房、盐六房,和衷堂西为引库,又西有文场四十二号。这一时期推行了盐政改革,撤销河东盐运司,由河东兵备道监管河东盐务,因而俗称为河东道台衙门。

除此外,运城的建立,也是盐务事业发展的必然趋势。《河东盐法备览·运治》曰:“运治非盐池不立,盐池非运治莫统。”运城古称河东,其因盐而生、因盐而兴,是我国历史上唯一因盐务而建立的城池。

运城盐池的开发有着长达四千余年的悠久历史,相传在舜帝时代,人们便已开始捞采天然结晶盐,经过漫长的历史积累,当地人精于池盐采集与运输,随之形成了独具地域特色的盐文化。

运城的城市职能始终围绕着盐务展开,其建城和发展,都与盐务的发展息息相关。对运城池盐及其重要性有准确文献记载的,可追溯到春秋战国时期。《左传》记录鲁成公六年(公元前585年),晋国商议迁都,大夫们讨论选址时提到:“郇瑕氏之地,沃饶而近盬。”汉朝时期,朝廷设立盐官,河东盐官驻节在运城一带,当时称为司盐城、监盐城,虽名为城,但并无城池建筑,行政官吏也未在此设置衙门,仅有朝廷盐官驻守,当时的运城也仅为小村镇,地位并不高。汉以后,运城盐业生产虽已有了较大发展,但始终未谈论过运城的建城问题。直至元至正十六年(1356年)时,盐运使司那海德俊上报朝廷,运城才真正建城,初名凤凰城,后因其为盐运司所在地,又称为运司城,简称运城,六百年来未再更改名称。

明清两朝进行了多次增修、扩建,使运城城池建筑更加完备,规模更大,逐渐发展为河东名城,成为政治、经济、军事、文化中心。此时大量盐务机构在此集中,运城获得“盐务专城”美誉,更有盐务专学,开创盐商子弟教育之先河,城市风貌亦深深刻上盐业烙印。

受海盐生产速率快等因素的影响,海盐逐步取代了池盐、井盐;自2020年起,在“退盐还湖”的政策下,盐湖自然保护区范围内停止一切工业生产,运城盐湖“用盐”的历史告一段落,“生态保护”成为运城建设事业中新的重要课题。

幸存的两大建筑,成为运城昔日盐务管理事业的珍贵见证。

尽管谯楼只是原河东道台衙门的附属建筑,但由于道台衙门主体建筑已被毁,它被命名为盐运使司署,成为延续运城盐务辉煌历史的重要象征。

河东道台衙门是运城作为“华夏盐都”的重要历史地标。是运城人民与盐池千年共生的历史见证,承载着城市因盐而兴的厚重记忆。其经历了过去运城的繁荣与变迁,也见证着现今运城的恢复与复兴。

虽然如今池盐开采已经停止,但盐文化精神始终流淌在河东人民的血脉中。这池盐,在物质层面支撑起了古代国家的经济命脉与当地百姓的日常生计;在精神层面其凝聚起河东文化力量,跨越千年时空,持续鼓舞着一代代运城人民为建设美好家园、追求美好生活而持续奋斗。

保护并诠释好河东道台衙门遗存,就是守护河东文化的立体档案,让河东文化的光芒始终照耀神州大地。(来源:盐湖文保中心)

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。