“溯古言今”盐湖文物系列解读——寻根华夏,赓续关公文化

“溯古言今”盐湖文物系列解读——寻根华夏,赓续关公文化

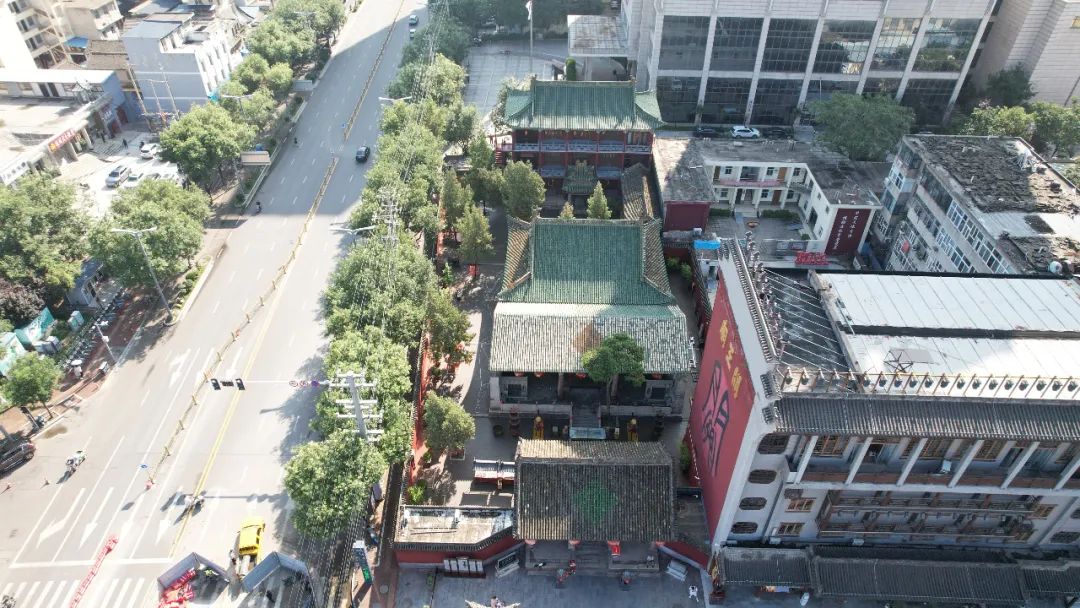

运城关王庙位于盐湖区中城街道红旗西街 61号,始建于元代,明正德四年(1509)、嘉靖五年(1526)曾大规模修建,嘉靖三十四年(1555)因地震严重坍毁,万历二十五年(1597)重建,清代延续明代格局,咸丰七年(1857)又经大规模修缮。

关王庙最独特之处在于坐东朝西的朝向,这在众多庙宇中极为罕见。相传修建时,工匠们考虑到西边不远处的解州常平村是关公的故乡,特意选此方位,让这位忠勇仁厚的关帝永远面朝故土,仿佛时刻守护着一方百姓的平安。

运城关王庙又称 “信义财神庙”。明万历二十五年(1597),巡盐御史吴楷偕河东盐商大贾重修关王庙,旨在保障运盐路途平安,秉持以诚待客的品质,这与关公的忠义、诚信精神一脉相承,故得此别称。整个关王庙呈现 “一门两殿四宝” 的独特文化面貌。

“一门” 即山门,面阔三间,进深二椽,单檐悬山顶。前后檐下有雕龙石柱八根,前檐柱头科为五踩单昂单翘斗拱,每间平身科一攒,呈麻叶状耍头;平身科为五踩单翘单昂斗拱,后檐施五踩重翘斗拱。梁架为中柱前后施抱头梁规制,门内两侧中柱下置螭虎门枕石。

“两殿” 指献殿和正殿。献殿面阔三间,进深两椽,单檐卷棚硬山顶。前后檐下柱头施圆木通面额,梁架为四檩卷棚规制,两条脊檩上分别有清咸丰七年山西河东兵备道黄经重修题记,四架梁上有金黄色飞龙彩绘。殿内采用彻上露明造,不设天花板,宽敞明亮,前后檐下无墙无门,三间可自由出入。台基边沿中心设踏步,两侧石栏板与望柱连接围护,栏板上雕有飞龙、祥凤等动物图案,形象生动,殿顶覆素面板筒瓦。

正殿面阔三间,进深三间六椽,单檐歇山顶,覆盖琉璃瓦。正脊为二龙戏珠与牡丹花叶脊筒装饰,两侧正吻为蟠龙雕塑,垂脊与戗脊也有同类题材琉璃装点,尾部饰龙形脊兽,华丽生动。四面檐下皆有斗栱,前檐柱头科为五踩单翘单昂形制,龙头状昂头,平身科斗栱每间一攒,明间五攒;左右山墙平板枋上斗栱为五彩重翘,耍头分龙头与麻叶状两类。大梁饰有黑白牡丹花叶与金黄色龙凤彩绘,艳丽夺目。殿内明间后侧有神龛,上方小木作斗栱华丽繁复,龛内有新作关公铜像一尊,梁脊板载万历二十五年巡盐御史吴楷重修题记。

关王庙内 “四宝” 分别是:宋大观二年所刻 “大观圣作之碑”、明正德七年篆刻 “四好” 箴言碑、明代万历四十一年关帝签谱碑、明代万历四十四年当地百姓打造的大铜镜。

献殿两侧的关帝签谱碑,正反面均刻签诗,每首签诗旁配有圣意、注、解等内容,从大吉到罚油,详细解读签意以评判吉凶,为求签者提供指引。这两块碑堪称《关帝签谱》母本,全国各地流传的《关帝签谱》多由此拓印传抄,既是重要文物,也承载着民众借关公庇佑祈福的精神寄托。

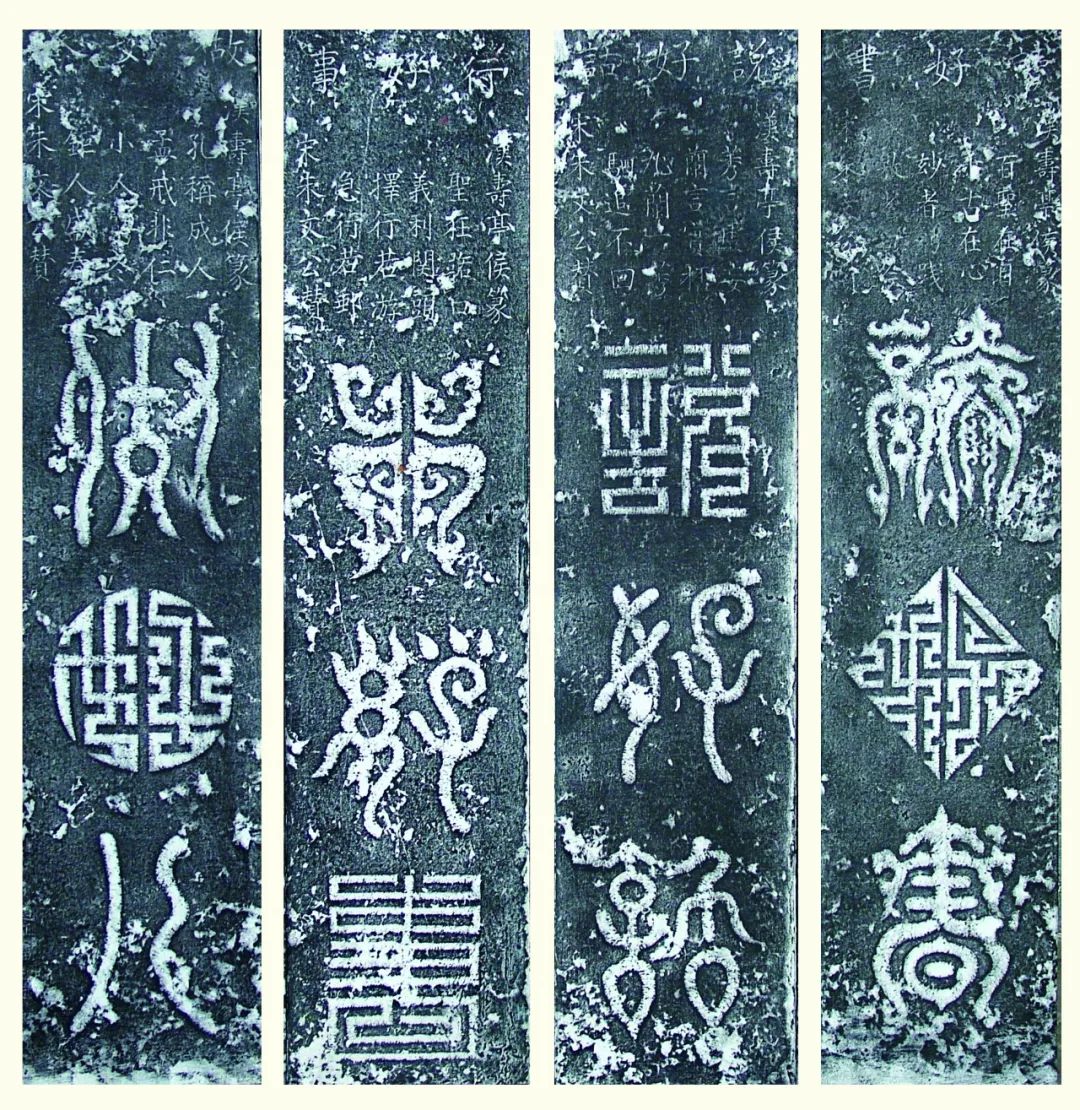

献殿内左侧的 “四好箴言碑” 由四块条石组成,中心分别用篆体刻 “读好书,说好话,行好事,做好人”,上部用行书刻有宋代朱熹赞颂 “四好箴言” 的《篆迹赞》,这是其有别于其他 “四好碑” 之处。四个 “好” 字写法不同,却都传递积极向上的人生态度,其中蕴含的精神力量与社会主义核心价值观相共鸣,在时代长河中熠熠生辉。

大铜镜为方形,镜身铸有牡丹、水波、卷草、蛟龙等吉祥图案,上方刻 “皇帝万岁,太子千秋,风调雨顺,国泰民安” 铭文,下方右侧刻 “大明国山西平阳府解州安邑县古有关老爷庙铸铜镜重五百有余斤” 及捐赠者姓名,铸于 “万历四十四年七月吉日”,反映出百姓祈求丰收、安居乐业的愿望,是河东历史文化瑰宝,也是关公文化发展的璀璨见证。

春秋楼前的 “大观圣作之碑”,碑文由宋徽宗亲笔撰写,采用 “瘦金体”,由书学大家李时雍勾勒上石,题额为北宋书法家蔡京所书,集三家书法于一体。碑文内容体现北宋朝廷推行的 “八行取士科”,即通过 “悌、孝、睦、姻、任、恤、忠、和” 选拔品行优良的人才,对研究宋代科举制度极具参考价值。

关王庙矗立数百年,见证了河东大地的岁月变迁。庙内 “四好箴言碑” 彰显关公文化核心 —— 忠义仁勇信,这种精神让河东人民将处世守信、履职忠诚、遇难担当的行为规范代代相传。(来源:盐湖文保中心)

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。