“溯古言今”盐湖文物系列解读——解州关帝庙建筑群解析(三)

“溯古言今”盐湖文物系列解读——解州关帝庙建筑群解析(三)

在解州关帝庙恢弘的建筑群中,春秋楼巍然矗立于中轴线的末端,以23.41米的雄姿成为整座庙宇的最高潮。这座始建于明万历元年(1573年)、重建于清同治九年(1870年)的楼阁,不仅以其壮丽的二层三檐歇山顶结构彰显着古代匠人的非凡智慧,更以“悬梁吊柱”“倒悬藻井”等独步天下的营造技艺,成为中国古建筑史上的孤例。楼内供奉的关公夜读《春秋》像,与建筑本身精妙的木构技术、繁复的雕刻装饰相得益彰,使春秋楼超越了单纯的宗教建筑范畴,成为一座融合忠义精神与建筑美学的丰碑。

春秋楼

春秋楼位于寝宫北端,又名麟经阁,以供奉关公夜读《春秋》像而得名。据庙内碑文,春秋楼始建于明万历元年(1573),现存春秋楼,是同治九年(1870)重建后的遗构,面宽七间,进深六间,二层三檐歇山顶,通高23.41米,是庙内最高建筑和最后一座主体建筑,是中轴线建筑群体中的最高潮。

台基为青砖砌筑,前沿中部设有宽广的踏道,石质踏道台阶九级,象征九重天宫和帝尊所居之地。踏道外两侧台边筑有望柱18根,石栏板16块,望柱柱头雕刻蹲狮、金猴、化生童子等形象。栏板上雕刻着蟠龙、狮子、猛虎、麒麟、梅花鹿等动物,樵夫、僧侣、武士、农夫、孩童等人物,伯牙奉琴、苏武牧羊、郭巨埋儿、刘海戏金蟾等历史故事,皆刻工细腻,灵动传神。

春秋楼檐廊两层,柱列三围,环廊一周。楼身柱网分间列柱,共56根柱子,摒弃金元时期减柱移柱做法,回归汉、唐做法。墙体全部砖砌,略负承重功能。春秋楼底层廊柱的高径比普遍小于明清建筑标准(廊柱8.7:1vs清代10:1),反映其用材粗壮,结构稳定性较强。春秋楼除底层廊柱外,各柱柱径皆小,但承载功能尚佳,堪称抬梁式建筑中经济用材的典范。春秋楼各层楼身廊柱和老檐柱(包括重檐金柱)柱头上都设有额枋和平板枋,用以稳固柱头位置。底层和二层廊柱前檐额枋均加厚并透雕二龙戏珠、缠枝牡丹、狮、麟、禽鸟、奔马等图案,形若通间大雀替。

春秋楼上的斗拱,分布于三层楼檐下各面、二层围廊下面的挑梁撑柱之上、上下两层楼内金柱柱处和二层当心藻井的四周。春秋楼斗拱多有雕饰,影响着建筑的造型艺术和装饰效果,为早期建筑所未有。楼身底层廊柱上设斗拱一周,有柱头科(四种变体)、平身科、角科三种,不同位置构造差异显著。前后檐明间、两山面中两间为“五踩双下昂”,对比官式建筑,平身科分布更疏朗;二层楼廊平板枋之上,倚檐设斗拱一周,叠架甚简,结构严谨;楼身三层檐下斗拱为五踩双下昂,实为四踩,斗拱用材断面小于廊檐做法全国罕见;楼内金柱柱头拱,构造相同,承托梁架,增加了梁架中曲柔的艺术之美。

春秋楼梁架根据楼身构造,分上下檐廊步梁架、层间腰部梁架、楼身顶部梁架四部分组成。底层梁架材质优等,制作规整;二层廊架结架严密,传承合度;层间腰部梁架底部悬空,给楼身以腾空之势;顶层梁架简洁合理,荷载有力。春秋楼的梁架全面地反映出晚清时期具有山西地方特色的楼阁建筑结构形制。

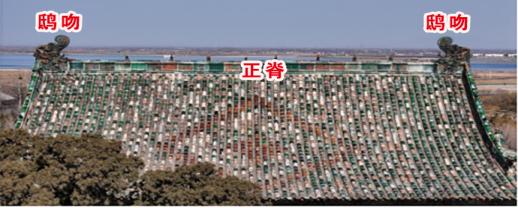

春秋楼屋顶全部为筒板瓦覆盖,瓦件脊兽全部用黄绿色琉璃制成。整座楼阁廊檐及其瓦顶的琉璃脊饰吻兽共计九十六枚,造型各具特色。屋顶正脊中间无宝刹,脊背上有仙人十尊,一对卷尾鸱吻矗立脊端,比例适度,体形庄重,吻身两侧,各盘踞小爬龙一条,头上尾下,蜿蜓而动,盘绕自如;春秋楼前坡二垂兽为完整的行龙,躯体短粗健壮,昂首翘尾,似在迎风奔驰;后坡二垂兽为奔驰的麒麟,尾巴直立,乘风驰骋,姿态生动奔放;在二层廊檐戗脊和楼顶垂脊上,有十余匹小飞马(亦称天马),踏着祥云作奔驰状。飞马昂首竖鬃,迎风驰骋,四足腾空,尾巴扬起,微张的嘴巴和隆起的鼻孔让人似乎可以听到马的喘息之声,如此机智、灵敏的神态,在现存的清代琉璃作品中是极为罕见的。此外,押鱼的造型似在离开水面后极力屈身扭动。残存脊筒上的化生童子,手攀花茎作俯视状,神态天真,活泼可爱。

楼内底层当心处砖砌一方形台基,台基上设置殿宇式木结构神龛一座,形制与崇宁殿内的神龛略同,唯装饰稍简。龛内泥塑关公戎装坐像一尊,龛上悬挂“威灵震叠”横匾一方。楼内两侧,靠山墙设大木楼梯两道,左上右下,供人们登楼瞻仰。楼梯36级,代表当时山西所属36州府都受关帝威灵保佑。

春秋楼二层与底层开间相同,柱网按底层布列,上下垂直对应,二层结构与装饰颇有独到之处,特别是“倒悬藻井”和“悬梁吊柱”营造工艺属全国孤例,板刻《春秋》全文全国罕见。其特点表现如下:

一、二层的悬梁吊柱结构为全国大型楼阁式建筑中的仅存实例。春秋楼二层四周环设游廊,廊柱底雕莲蕊,悬空吊挂于一层檐上,将屋顶的千钧重量巧妙分解。据全国著名古建专家柴泽俊先生考证,悬梁吊柱这种结构虽曾发现于大同华严寺薄伽教藏殿内辽代壁藏、晋城二仙庙宋代神龛、晋城玉皇庙金代神阁、天镇慈云寺明代藏经阁等小木作雕造的楼阁上,但在大型楼阁上,这是唯一的实例。

二、柱网设置上与底层不完全对应,突破传统楼阁上层柱子少于下层的惯例。二层柱子总数增至76根,较底层增加了20根柱子,外檐增设格扇撑柱16根,安装格扇108页,兼具遮蔽视线与装饰作用,用以象征关帝的恩惠遍及山西全境108县。楼内神龛前后增设金柱4根,将二楼神龛分为前后两室。

三、板刻《春秋》,全国罕见。4根金柱上安装木墙隔扇,使居室式神龛(俗称暖阁)分成前后两室,前室为厅,后室为龛,前室墙壁楷书板刻《春秋》全文,全国罕见,后室塑关帝夜读《春秋》坐像,此塑仿关帝53岁遗像神韵,面部七痣,浓眉凤目,身躯魁伟,气度不凡,完全超越了普通神像的固有特质,活脱脱一幅世俗化的人物造型,为全国关庙塑像之精品。深龛上方,悬有和硕果亲王书写的“忠贯天人”匾额一方。神龛两侧,写有这样一幅楹联:“青灯观青史,着眼在春秋二字;赤面表赤心,满腔存汉鼎三分”,简洁地概括和歌颂了关公的思想基础和精神实质,与龛内布设合体贴切,相映成辉。

四、楼上两次间的“倒悬藻井”为全国孤例。春秋楼上明次三间各设藻井一眼,当心明间为常见的八角形藻井(凹形),两次间藻井“倒悬藻井”没有井口与井底之设,平面凸出呈圆形,无边框,当心倒竖雷公柱一枚,形似花蕊,柱子周围不设斗拱,而是以古建筑的昂嘴由上向下逐层加多加长呈放射状,整体造型犹如怒放的菊花倒悬于梁架之上,花瓣伸展,尽情绽放。

春秋楼,这座凝结着明清建筑精华的杰作,以其独特的悬柱结构、精巧的斗拱技艺、生动的琉璃脊饰和全国罕见的板刻《春秋》全文,在关帝庙建筑群中占据着无可替代的地位。它不仅是山西地方建筑技艺的集大成者,更是中国古代木构楼阁的巅峰之作。当游人的目光掠过那些昂首奔驰的琉璃天马、抚过雕工细腻的栏板故事、仰望倒悬如菊的藻井奇观时,仿佛能听见历史的回响——那是关公秉烛夜读的翻书声,是匠人斧凿相和的劳作声,更是数百年来无数信徒对忠义精神的虔诚礼赞。春秋楼,以其建筑之奇、装饰之美、文化之深,在中华大地上书写了一部永不褪色的木构史诗。

(来源:盐湖文保中心)

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。