“溯古言今”盐湖文物系列解读——鸣鸣鼓声,道尽千年盬盐文化

“溯古言今”盐湖文物系列解读——鸣鸣鼓声,道尽千年盬盐文化

运城因盐而兴,因盐而运,明万历七年(1579),河东巡盐御史房寰主持修建鼓楼,选址于城中心(盐湖区解放南路和老东街交汇处),既作为城市地标,也承担着瞭望,报时的功能,在清晨时鸣钟,表明一天盐业生产和交易的开始;在日暮时击鼓,表示着一天盐业活动的结束,鼓楼的存在,使得城市的节奏得以统一,无论是盐商、盐工还是普通百姓,都能通过钟鼓声感知时间的流转,从而合理安排日常活动。这种“晨钟暮鼓”的生活方式,不仅规范了社会秩序,也成为运城的历史文化符号之一。

清光绪末年(1907-1908),鼓楼经历了300多年的风雨侵蚀,当地官府主持了一次系统性的重修,按照原形修复木架楼阁,加固底座,重新描绘“放晓”,“留晖”等石刻;但在1947年,鼓楼的主体因战火被毁,仅留存砖石底座;2013年,运城启动了鼓楼复建计划,严格遵循“原地址、原形制、原材料、原工艺、原手法”原则,于2015年复建完工。

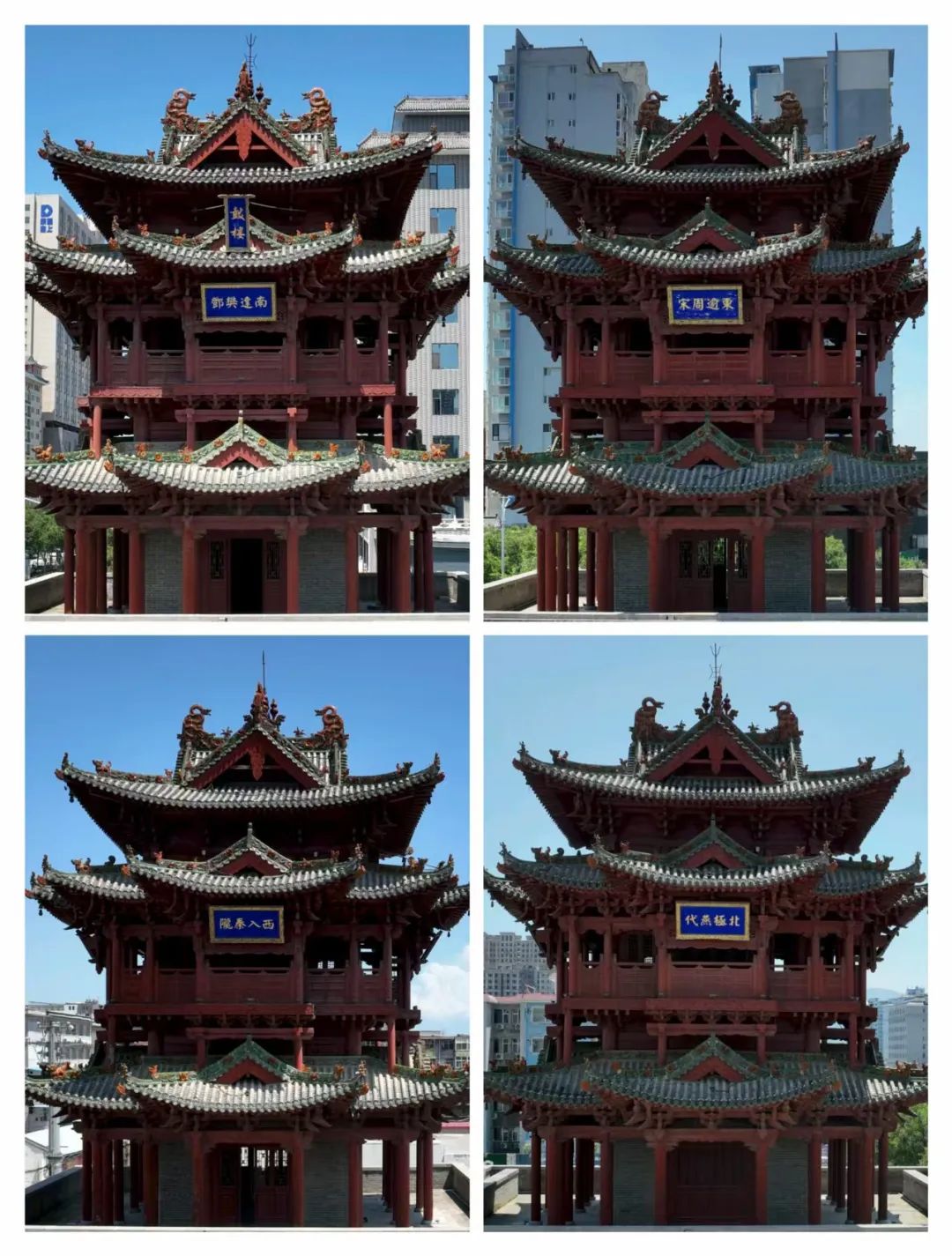

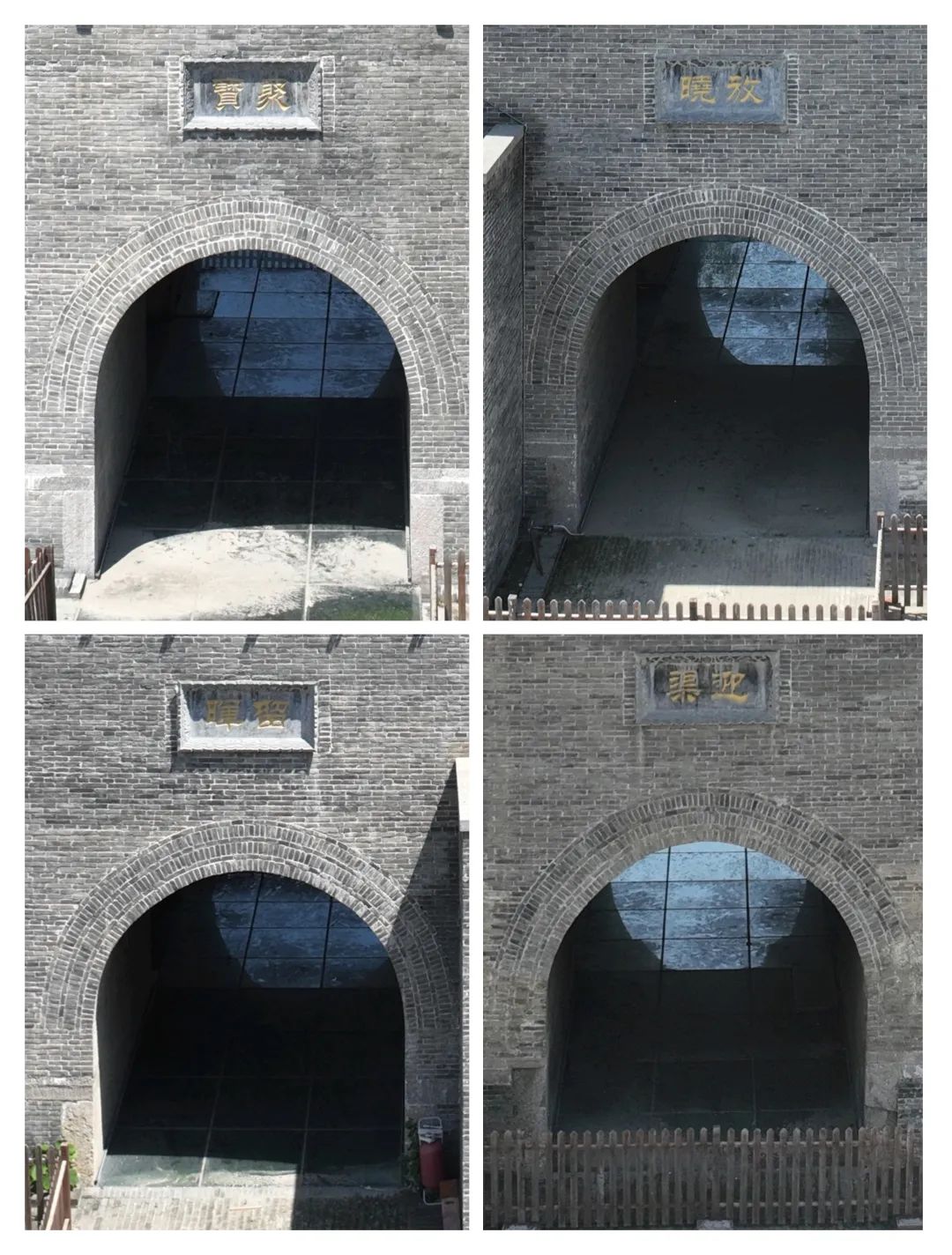

运城鼓楼矗立于盐湖区解放南路和老东街交汇处,采用十字重檐歇山顶的楼阁式建筑,整体为三檐两层式结构,每处飞檐下均设有风铎,飞檐下的仔角梁末端均安有套兽,鼓楼正脊的正中间设有脊刹,脊刹为葫芦状宝塔形,其四周为瑞兽驮一宝葫芦,象征着镇邪驱凶,祈福纳祥。正脊表面覆有琉璃瓦,刻有莲花、牡丹等纹样,四处的正吻为盘踞的蟠龙雕塑,重檐歇山顶的上层檐下设有悬鱼和搏风板。四面的第一、二层各出抱厦一间,分别用木柱支撑。鼓楼下设有砖石基座,高约8米,四面设半圆形拱券,拱券上嵌有石质牌匾:东曰“放晓”,西曰“留晖”,南曰“聚宝”,北曰“迎渠”。整个鼓楼呈现出古色古香的古建筑风味。

在重檐歇山顶檐下四面分别设有“南达樊邓”,“东逾周宋”“北及燕代”“西入秦陇”的牌匾,此乃运城广阔的盐运范围,这些牌匾不仅彰显了运城鼓楼在历史上的重要地位,也反映了当时盐业贸易的繁荣景象。每块牌匾的字体遒劲有力,雕刻精细,这些细节设计不仅为建筑增添了美感,也让人们能够从中感受到古代商贸文化的深厚底蕴。

四面拱券上的“放晓”“留晖”“聚宝”“迎渠”具有特殊的象征意义:东面“放晓”寓意盐池日出破晓,朝阳洒在万顷盐湖的壮丽景象,其象征着一天盐业生产和交易的开始;西面“留晖”描绘了盐湖日落时的余晖,表明一天盐业活动的结束,与“放晓”形成时间的对照;南面“聚宝”暗示了直接关联盐池的核心区域——“聚宝门”,与东禁门,西禁门构成盐池禁墙的三个主要城门,历史上,盐池的结晶通过“聚宝门”外运,“聚宝门”也成为进行盐业交易的重要场所;北面“迎渠”是纪念隋代水利专家姚暹主持修建的姚暹渠,这条人工河渠承担着保护盐池免受洪水侵袭,城市防洪排涝的重任,体现出古代劳动人民对池盐文化的敬畏与守候。

运城鼓楼不仅是一处文物保护单位,它更是当地一个独具特色、充满历史韵味的文化坐标。“晨钟暮鼓”这一传统习俗所折射出的,正是古代普通百姓遵循着日出而作、日入而息的生活规律,体现了古人顺应自然、与天地和谐共处的智慧。那一声声穿越时空的古老鼓鸣和钟声,仿佛在诉说着百姓和池盐之间深刻的羁绊,见证了运城盐文化经历的漫长岁月变迁。

(来源:盐湖文保中心)

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。